Quali sono gli effetti psicologici di questi ultimi due anni fuori dal comune che sono appena trascorsi? Come comprenderne le implicazioni psicologiche?

Ho trovato una risposta a queste domande nella intervista che Pauline Bross ha rilasciato a Franceinfo il 23 gennaio 2022.

Pauline Boss, professoressa emerita all’Università del Minnesota (Stati Uniti). Autrice, tra gli altri, di Une présence teintée d’absence, ha sviluppato alla fine degli anni ’70 il concetto di perdita e di lutto ambigui. Nel suo ultimo libro, Le mythe de la page tournée : les pertes ambiguës en temps de pandémie et de changement ( The Myth of Closure-Ambiguous Loss in a Time of Pandemic and Change, Published by Norton Professional Books ), applica questo concetto ai due anni che abbiamo appena vissuto e tratteggia un quadro interessante per il nostro futuro.

Qual è il concetto di “perdita ambigua” di cui parli nel tuo libro?

Pauline Boss: Una perdita ambigua è semplicemente una perdita che non è chiara, che rimane oscura. Ci sono perdite fisiche ambigue, ad esempio persone che scompaiono durante una frana o un’inondazione. Non sei sicuro che la persona sia davvero morta. Hai anche delle perdite psicologiche ambigue, quando una persona è presente, di fronte a te, ma (il suo spirito) la sua mente è assente. Penso in particolare alle persone affette dal morbo di Alzheimer.

Come applichi questo concetto alla pandemia di Covid-19? Quali sono le “perdite ambigue” che abbiamo subito negli ultimi due anni?

Questo concetto, l’ho sperimentato io stessa durante la pandemia. Non riuscivo a vedere mio marito, che è stato ricoverato per un po’ in ospedale, né la mia famiglia. È una forma ambiguadi perdita fisica. Intorno a me, l’intera popolazione stava vivendo la stessa cosa. Non potevamo più vedere i nostri amici né la nostra famiglia, abbracciare i nostri cari. All’inizio della pandemia, le persone non potevano stare con i loro cari malati, dire loro addio prima di morire. È una forma di perdita ambigua, sia fisica che psicologica, che è devastante. Alcune famiglie delle vittime del Covid-19 non sapevano nemmeno dove fossero i corpi, le ceneri dei loro cari…

E poi, la perdita della nostra certezza di avere il controllo sulle nostre vite. Con la pandemia, la più grande perdita ambigua che abbiamo vissuto è questa perdita di certezza, di fiducia che il mondo sia un posto sicuro e prevedibile.

Nel tuo libro spieghi che “la perdita ultima (definitiva)” è questa consapevolezza di tutta l’incertezza che ci circonda dall’inizio della pandemia. Perché è così difficile da vivere?

La maggior parte dei paesi sviluppati è incentrata sulla padronanza, sul controllo delle cose. Pensiamo di poter controllare il nostro destino se lavoriamo abbastanza, se facciamo la cosa giusta. La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato il contrario: possiamo lavorare molto duramente e il virus può malgrado tutto metterci a terra. Non siamo abituati a questo. Ritroviamo sentimenti di paura, di incertezza sul futuro conosciuti durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo un problema e non possiamo risolverlo immediatamente.

Quali sono secondo te le conseguenze psicologiche di questa “perdita definitiva”?

Dipende da come reagisci. Se sei una persona che ha costantemente bisogno di lucidità e controllo, c’è il rischio di arrabbiarsi, o addirittura di soffrire di disturbi depressivi. Questo può portare a conflitti familiari, per esempio. Altre persone, al contrario, la prendono con più filosofia. Dicono a se stessi: “Non ho il controllo su ciò che accade, quindi troverò qualcosa che posso, a mia misura, controllare”. Questi pensieri possono renderli più forti. Certo, possono sentirsi tristi o addirittura arrabbiati, ma questa è una reazione normale a una situazione che non lo è.

Secondo te, esiste un impatto diverso sulla nostra salute mentale tra le perdite più “classiche”, tra i lutti che normalmente viviamo e queste perdite e lutti ambigui?

Nel caso di perdite ambigue, il processo di lutto è come congelato. Questo è un processo molto complicato perché non puoi davvero fare il tuo lutto. Ad esempio, non sei sicuro se una persona sia viva o morta, quindi rimani nell’incertezza. Oggi potremmo aver perso una parte della nostra vita precedente. Forse stiamo cercando di fare il lutto per le nostre vite prima dell’arrivo del virus nel 2020.

Il fatto di aver perso contemporaneamente più persone e diversi elementi della nostra vita durante questa pandemia ha anche un impatto psicologico?

L’onere è ancora più pesante quando si ha una serie di perdite e l’accumulo di perdite ambigue è importante in questo momento. In questo caso lo sgomento è maggiore. Il livello di stress è molto alto per tutti noi attualmente. Questo carico di stress è senza precedenti per le generazioni che non hanno vissuto la seconda guerra mondiale.

Come descriveresti il nostro stato psicologico oggi, dopo due anni di crisi sanitaria?

Osservo una certa divisione. La maggior parte delle persone prende le cose con molta filosofia, rimane ottimista e si è adattata. Queste persone possono essere di cattivo umore a causa della situazione, ma riescono a sorriderne. All’inizio pensavamo che questa crisi sarebbe passata in due settimane, poi in un mese o due. La gente diceva: “Mi isolo, rimango confinato, ma so che tutto questo finirà presto e la vita tornerà alla normalità”.

In realtà, la vita non è tornata alla normalità. L’unico modo per uscirne era essere più flessibili, più tolleranti nei confronti dell’ambiguità e dell’incertezza del momento. La maggior parte di noi lo è oggi. Allo stesso tempo, una minoranza rimane oggi molto rigida, nella negazione della scienza. Queste persone pensano che si tratti di uno scherzo, di un falso allarme. Non credono agli scienziati ed è molto pericoloso.

Quali sono, secondo te, i primi passi che possono aiutare a ridurre il nostro livello di stress legato all’incertezza del contesto?

Se ti senti stanco, stanco della situazione, una chiamata a una persona cara, un momento nella natura o nel tempo per ascoltare semplicemente la musica possono già aiutare. Allora avete bisogno di controllo. Abbiamo tutti bisogno di controllo nelle nostre vite. In questo contesto, cerca di trovare qualcosa che puoi ancora controllare, come cucinare per qualche ora. Il semplice atto di riordinare il tuo armadio può fare molto! Soprattutto quando non puoi controllare nient’altro.

Hai questi modi abbastanza passivi di far fronte, ma anche modi più attivi, come essere coinvolti in una causa. Devi fare quelle piccole cose che ti fanno stare bene, perché in questo momento qualcosa di molto più grande sta controllando le nostre vite.

Cosa possiamo imparare da quello che abbiamo passato negli ultimi due anni? Come possiamo superare le prove che abbiamo vissuto negli ultimi due anni?

Si tratta di cercare prima di tutto un senso alle nostre perdite, anche se queste sembrano non avere senso. Ad esempio, i genitori di un bambino che si è suicidato possono aiutare i giovani a prevenire ulteriori suicidi. Non si tratta di voltare pagina. Le persone che vi dicono di andare avanti si sbagliano: è molto difficile uscire completamente dalle perdite ambigue che abbiamo subito. Cercate invece di trovargli un senso. Scrivetele per rendervi conto di cosa avete perso e per vedere quali perdite sono state ambigue, incerte. È del tutto normale provare tristezza in questo contesto. La tristezza è un modo normale di affrontare il dolore, non dovrebbe essere combattuta.

Come superare il lutto in tempo di pandemia?

Molte persone sono già resilienti senza rendersene conto. La resilienza era l’unico modo per far fronte a ciò che ci stava accadendo. Siamo diventati flessibili: abbiamo indossato maschere, abbiamo praticato il distanziamento fisico e siamo rimasti in isolamento più spesso. D’ora in poi dobbiamo provare cose nuove per aumentare la nostra tolleranza per l’incertezza e l’ambiguità. Perdersi volontariamente durante una passeggiata, per esempio. Questee cose senza un piano, questee cose spontanee ti aiuteranno a ridurre lo stress.

Hai sviluppato sei modi per affrontare meglio le perdite ambigue. Quali sono ?

Oltre a cercare di trovare un senso alle nostre perdite, il secondo punto è quello di rivedere il livello di controllo, di padronanza di cui hai bisogno nella tua vita. Cosa posso controllare? Quali sono, invece, gli elementi che non posso controllare? Dopo una perdita o un lutto ambiguo, si pone la questione della ricostruzione della nostra identità. Una donna il cui marito è scomparso da vent’anni si chiederà se è ancora sposata.

Un altro modo per far fronte è normalizzare l’ambivalenza. Tutti abbiamo dei rimpianti, avremmo potuto fare alcune cose meglio o fare cose che non abbiamo fatto. Fa parte della vita, dobbiamo convivere con domande lasciate senza risposta. Si tratta anche di rivedere il proprio attaccamento con le persone che abbiamo perso. Non stai voltando pagina, ma stai ammettendo che se ne sono andate. Avviene una trasformazione: vi ricordate di quelle persone (o cose) perdute, mentre trovate una ragione d’essere, uno scopo per andare avanti senza di loro.

Infine, scoprite nuove speranze. Non possiamo più sperare che la vita torni come prima. Dobbiamo cambiare, adattarci man mano che la vita cambia intorno a noi. Cosa vogliamo per i prossimi decenni? Chi siamo e cosa vogliamo diventare? Il contesto attuale è un buon momento propizio per riflettere sul cambiamento.

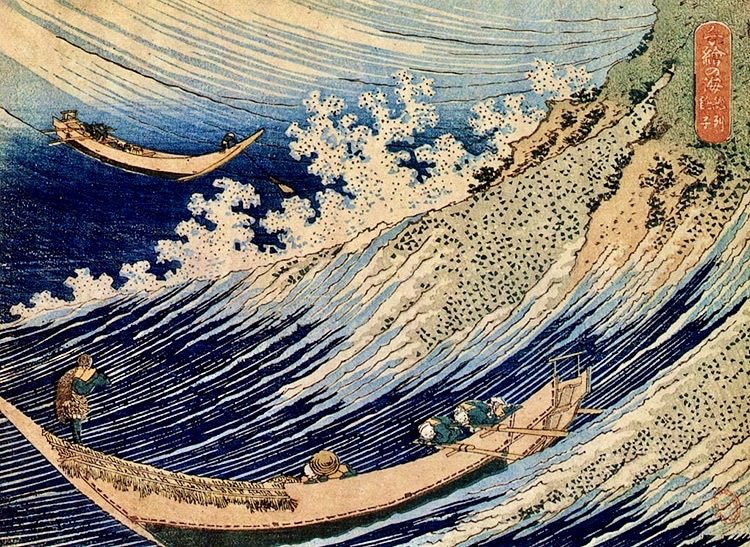

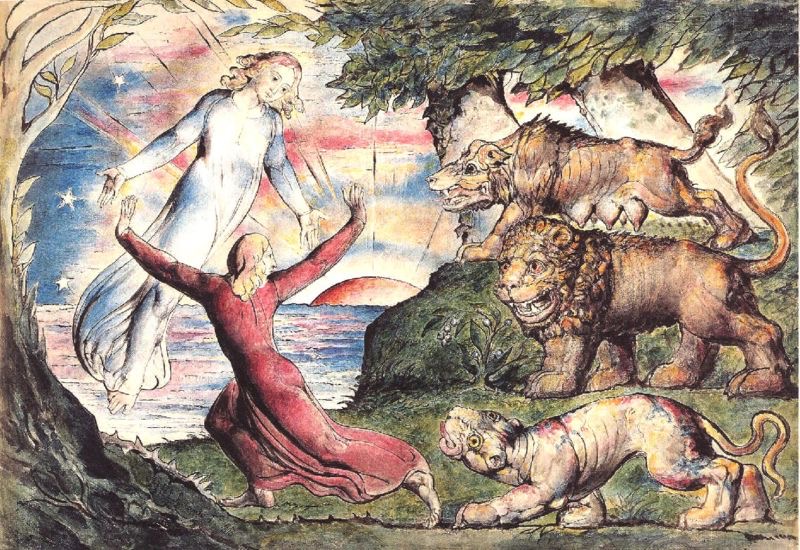

“Il XX secolo è stato definito il secolo del progresso scientifico, il XXI sarà ricordato come quello del progredire delle catastrofi”. Sembra privo di speranza il futuro immaginato da Paul Virilio, un filosofo e urbanista francese che ha ideato la mostra “Ce qui arrive” alla Fondazione Cartier per l’arte moderna. A vedere la coda delle persone che attendono il proprio turno per visitarla – e si parla di oltre 20000 visitatori già passati – si direbbe che il desiderio dei molti che si spingono per andare a vedere le immagini catastrofiche e allo stesso tempo macabre (da Bhopal alla navetta Challenger, non trascurando le Twin Towers) è quanto mai indicativo di una certa evoluzione del gusto; che in un certo senso è quello poi dell’automobilista che rallenta per osservare meglio lo spettacolo dell’incidente.

“Il XX secolo è stato definito il secolo del progresso scientifico, il XXI sarà ricordato come quello del progredire delle catastrofi”. Sembra privo di speranza il futuro immaginato da Paul Virilio, un filosofo e urbanista francese che ha ideato la mostra “Ce qui arrive” alla Fondazione Cartier per l’arte moderna. A vedere la coda delle persone che attendono il proprio turno per visitarla – e si parla di oltre 20000 visitatori già passati – si direbbe che il desiderio dei molti che si spingono per andare a vedere le immagini catastrofiche e allo stesso tempo macabre (da Bhopal alla navetta Challenger, non trascurando le Twin Towers) è quanto mai indicativo di una certa evoluzione del gusto; che in un certo senso è quello poi dell’automobilista che rallenta per osservare meglio lo spettacolo dell’incidente.